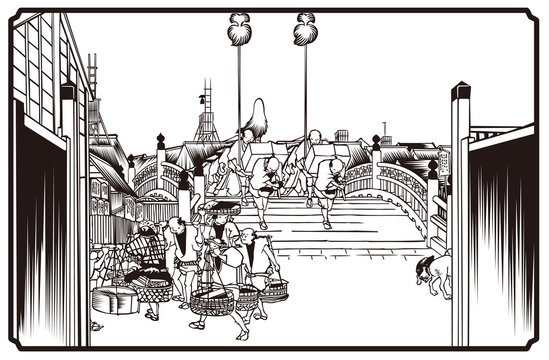

仕出しの歴史は江戸時代までさかのぼります。煮た魚や豆腐などを天秤棒で運びながら人々に売り歩くというスタイルが流行するなか、江戸や大阪の大名たちは大八車で料理を運ばせるようになりました。

これが日本における「出前」・「仕出し(作って出す)」文化のルーツとされています。

時代劇では蕎麦やうどんを天秤で運ぶシーンはおなじみですが、現代の出前のシステムとほとんど変わらないものが確立されていたというわけです。遊郭で出される料理はもともと出前でとっていたものの、後に専門の仕出し屋「台屋」から取り寄せた高級な料理を出すようになったなど、江戸時代にはすでに「出前」と「仕出し」は使い分けるものになっていました。現代日本の出前・仕出し文化は海外と比べ異様に発達しているといわれていますが、このような古い歴史があるためではないかと考えられています。